您的当前位置:急慢性胃炎 > 患病影响 > 针灸治疗胃病,比吃药打针快

针灸治疗胃病,比吃药打针快

胃痛又称胃脘痛,是以上腹胃脘反复性发作性疼痛为主的症状。由于疼痛位近心窝部,古人又称心痛、胃心痛、心腹痛、心下痛等。

《医学正传》说:古方九种心痛,……详其所由,皆在胃脘而实不在心也。

后世医家对胃痛与心痛,有了明确的区分。胃痛病位在胃,而及于脾,与真心痛发生于心系等之病证有本质的不同,临床应加以区别。胃痛多见于西医学的急慢性胃炎、消化性溃疡、胃肠神经官能症、胃粘膜脱垂等病。

病因病机

胃痛发生的常见原因有寒邪客胃、饮食伤胃、肝气犯胃和脾胃虚弱等。

胃主受纳腐熟水谷,若寒邪 客于胃中,寒凝不散,阻滞气机,可致胃气不和而疼痛;

或因饮食不节,饥饱无度,或过食肥甘,食滞不化,气机受阻,胃失和降引起胃痛;

肝对脾胃有疏泄作用,如因恼怒抑郁,气郁伤肝,肝失条达,横逆犯胃,亦可发生胃痛;

若劳倦内伤,久病脾胃虚弱,或禀赋不足,中阳亏虚,胃失温养,内寒滋生,中焦虚寒而痛;

亦有气郁日久,瘀血内结,气滞血瘀,阻碍中焦气机,而致胃痛发作。

总之,胃痛发生的总病机分为虚实两端,实证为气机阻滞,不通则痛;虚证为胃腑失于温煦或濡养,失养则痛。

辨证

1.实证

主症:

上腹胃脘部暴痛,痛势较剧,痛处拒按,饥时痛减,纳后痛增。

兼见:

胃痛暴作,脘腹得温痛减,遇寒则痛增,恶寒喜暖,口不渴,喜热饮,或伴恶寒,苔薄白,脉弦紧者,为寒邪犯胃;

胃脘胀满疼痛,嗳腐吞酸,嘈杂不舒,呕吐或矢气后痛减,大便不爽,苔厚腻,脉滑者,为饮食停滞;

胃脘胀满,脘痛连胁,嗳气频频,吞酸,大便不畅,每因情志因素而诱发,心烦易怒,喜太息,苔薄白,脉弦者,为肝气犯胃;

胃痛拒按,痛有定处,食后痛甚,或有呕血便黑,舌质紫暗或有瘀斑,脉细涩者,为气滞血瘀。

2.虚证

主症:

上腹胃脘部疼痛隐隐,痛处喜按,空腹痛甚,纳后痛减。

兼见:

泛吐清水,喜暖,大便溏薄,神疲乏力,或手足不温,舌淡苔薄,脉虚弱或迟缓者,为脾胃虚寒;

胃脘灼热隐痛,似饥而不欲食,咽干口燥,大便干结,舌红少津,脉弦细或细数,为胃阴不足。

治疗

1.基本治疗

治法:和胃止痛。以足阳明、手厥阴经穴及募穴为主。

主穴:足三里内关中脘

配穴:寒邪犯胃者,加胃俞;饮食停滞者,加下脘、梁门;肝气犯胃者,加太冲;气滞血瘀者,加膈俞;脾胃虚寒者,加气海、关元、脾俞、胃俞;胃阴不足者,加三阴交、内庭。

操作:足三里用平补平泻法,疼痛发作时,持续行针1~3分钟,直到痛止或缓解。内关、中脘均用泻法。寒气凝滞、脾胃虚寒者,可用灸法。

方义:足三里乃足阳明胃经下合穴,合治内腑,可疏调胃腑气机,和胃止痛。中脘为胃之募穴,腑之所会,可健运中州,调理气机。内关宽胸解郁,行气止痛。

2.其他治疗

(1)穴位注射法

选中脘、足三里、肝俞、胃俞、脾俞。每次选2穴,诸穴可交替使用。以黄芪、丹参或当归注射液,每穴注入药液1毫升,每日或隔日1次。

(2)耳针法

选胃、肝、脾、神门、交感、十二指肠。毫针刺用中等强度,或用揿针埋藏或用王不留行籽贴压。

1.针灸对胃脘疼痛、上腹胀满不适、嗳气、恶心等症状效果较好。

2.胃痛的临床表现有时可与肝胆疾患及胰腺炎相似,须注意鉴别。

3.溃疡病出血在穿孔等重症时,应及时采取措施或外科治疗。

4.平时注意饮食规律,忌食刺激食物。

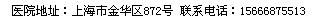

方展永针灸理疗(不打针,不吃药,三秒见效!)治疗跌打损伤、颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出症、坐骨神经痛、骨质增生症、头痛、偏头痛、风湿、类风湿关节炎、痛风、失眠、偏瘫、前列腺疾病、月经不调、急慢性咽炎、儿童近视、鼻炎、“三高”、美容减肥以及平时身体调理,一次治疗仅需几秒,头痛、胃痛、颈肩腰腿痛即时见效达90%,治愈率高。咨询

北京治疗白癜风需多少钱北京那家治白癜风最好